| Zeitschrift Umělec 2008/1 >> Joe Coleman | Übersicht aller Ausgaben | ||||||||||||

|

|||||||||||||

Joe ColemanZeitschrift Umělec 2008/101.01.2008 Nils Michaelis | profil | en cs de es |

|||||||||||||

|

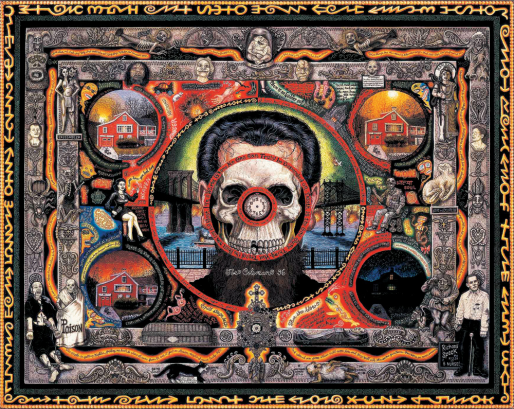

Joe Coleman ist kein typischer High Brow-Künstler. Seine Ursprünge liegen in der US-amerikanischen Punk-, Musik-, und Comicszene der Siebziger Jahre. Seit rund fünfzehn Jahren beginnen sich aber auch etablierte Sammler und Galerien für ihn zu interessieren. Ausführlich hat sich inzwischen die New York Times mit ihm beschäftigt, haben namhafte Galerien in New York und Paris seine Bilder gezeigt.

Der vorerst letzte Höhepunkt war im Sommer/Herbst 2007 eine umfassende Werkschau seiner Arbeiten in den Berliner Kunstwerken. Auf vier Stockwerken wurden dort rund vierzig Bilder und mehrere Installationen gezeigt. Beginnend in den hohen Kellerräumen, war dort gewissermaßen das Fundament von Colemans Kunst ausgebreitet: Die Vaudeville-Welt der Jahrhundertwende. Mit ihren Wanderzirkussen, Geisterbahnen, Moritatensängern, Wachsfigurenkabinetten und Freakshows bot sie einem wohlig schaudernden Publikum einen Reigen körperlicher, geistiger und moralischer Deformationen. Im Kellergeschoss hat der sammelfreudige Künstler nicht eigene Arbeiten, sondern Fundstücke aus dieser Zeit versammelt. Ausgestellt in Bauwagen, die an die Planwagen erinnern, mit denen der Westen der USA besiedelt wurde, findet sich dort jene in Wachs nachgestellte Vergewaltigungsszene, die lange im Myrtle Beach Wachsmuseum in South Carolina bestaunt wurde. Oder die Figur Richard Specks, eines Mörders, der im Blutrausch 8 Krankenschwesterschülerinnen tötete. Man kann all dies als angestaubt-unzeitgemäßes kleines bisschen Horrorschau belächeln und so einen inneren Abstand zu den dargebotenen Abgründen aufbauen. Dass es Coleman nicht so leicht gelingt, den Horror als Kitzel abzutun, davon zeugen seine in den oberen Stockwerken ausgestellten Bilder. Morde, psychische Deformationen und Krankheiten hallen bei ihm als bedrückende Introspektion nach. „Internal Digging“ war denn auch der Titel seiner Ausstellung. Seine Bilder sind der Versuch, diese Albträume zu bannen. Für Coleman funktionieren sie wie Voodoo-Altäre, auf denen Dämonen mit Opfergaben besänftigt werden. Etwa jenes Selbstporträt „I Am Joe‘s Fear of Disease“, das Colemans Leiden an einer Hautkrankheit in comicartigen Szenen darstellt und so auf das Kunstobjekt überträgt. Und dann sind da die vielen furchteinflößenden Gesichter; vornehmlich solche, die direkt aus alten und neuen Verbrecheralben stammen. Mal blicken sie arglos, wie Osama Bin Laden im Bild „As you Look into the Eye of the Cyclops“. Meist aber wirken sie degeneriert, gefoltert, verletzt, wie auf „War Triptych“ mit seinen George Grosz-artigen Visagen. Im surrealen Stil eines Hieronymus Bosch blickt Coleman dort auf die gern unter den Teppich gekehrten kriegerischen Ränder der Weltmacht USA, dort wo der American Dream zum realen Albtraum wird. Herausragend ist außerdem die Kleinteiligkeit seiner Bilder, das Ausfüllen letzter Quadratmillimeter mit haarfein gemalten Texten und Symbolen. So etwas zu malen, das ahnt man, erfordert entweder zen-buddhistische Geduld oder drängenden Wahnsinn. Die beeindruckende Kraft von Colemans Bildern liegt in dieser Ambivalenz des notdürftig im Zaum gehaltenen Schreckens. Wie Kunst als Methode der Selbsttherapie funktionieren kann, erklärt Coleman im Interview. Ihre Bilder werden oft mit den Werken von Art Brut-Künstlern wie dem schizophrenen Adolf Wölfli verglichen. Doch im Gegensatz zu diesen Autodidakten hatten sie 1976 eine akademische Ausbildung begonnen, flogen aber von der Kunsthochschule. Wie kam es zum Rauswurf? Joe Coleman: Es gab da ein Prüfungs-komitee von Professoren, das in jedem Semester die Bilder bewertete. Ihnen erschien meine Kunst als schizophren und faschistisch. Man muss es sich vorstellen: Da ist ein Prüfungskomitee, das über den künstlerischen Wert meiner Arbeiten befindet – und ich bin der angebliche Faschist! Das hat mich so wütend gemacht, dass ich schließlich aus eigenen Stücken mein Studium beendet habe. Die Professoren störten sich stark an meiner gegenständlichen Malerei, denn minimalistische Kunst lag damals im Geist der Zeit. Gegenständliche Malerei war doch nur Illustration. Nach dem abstrakten Expressionismus hatte man gegenständliche Malerei für tot erklärt, weil Fotografie die reale Welt viel besser abbilden könne. Für mich ist das Blödsinn. Wenn man die gegenständliche Malerei eines Breughel oder Goya betrachtet, sieht man Szenen, die keine Fotografie einfangen kann. Aber insbesondere Wölfli scheint einen stärkeren Eindruck hinterlassen zu haben. Sie füllen jeden Quadratzentimeter der Leinwand mit Zeichen, Symbolen oder Texten, was stark an den Schweizer Maler erinnert. C.: Ich kann mich mit seiner Arbeit identifizieren. Weil ich auch keine Skizzen mache. Ich male instinktiv, Teilstück für Teilstück, und am Ende ist die Leinwand mit Motiven bedeckt. Manchmal stelle ich Nachforschungen an, denn die Bilder sind wie Romane. Als ich ein biographisches Bild über Boston Corbett gemalt habe (Corbett, 1832 – 1894, erschoss den Mörder Abraham Lincolns, er übte außerdem eine Selbstkastration aus, Anm.), bin ich wie ein Schriftsteller vorgegangen und las dazu Interviews, alte Zeitungen oder Gerichtsakten. Das sichtbare Image einer Person reicht mir nicht, mich interessieren auch Geschichten und Briefe. Realität nehmen wir oft durch Wörter wahr. Wörter lassen wiederum ein Bild im Kopf entstehen. Beide Perspektiven fließen in meine Bilder ein. Können Sie das an einem Beispiel erklären, z.B. dem Bild über den Countrysänger Hank Williams? C.: Sein Enkel, Hank Williams III., hatte Kontakt zu mir aufgenommen. Er war sehr bewegt von meiner Arbeit und schickte mir daraufhin Fotos aus dem Familienalbum seines Großvaters. Und außerdem selbst gebrannten Whiskey (lacht). Beim Hank Williams-Bild waren es Teile von Dialogen, Noten und Songtexte. Aus denen habe ich den Rahmen des Bildes geformt. Ich entwickle bei der Arbeit ein Gefühl zu dem Thema, das mich beschäftigt, und dieses Gefühl fließt direkt in die Bilder ein. Einer der Ursprünge dieser Arbeitsweise sind bebilderte Handschriften aus dem Mittelalter oder tibetanische Kunst, die ebenfalls Geschichten, Bilder und Symbole verbinden. Welche Rolle spielen Drogenerfahrun-gen? Ihre Bilder lassen den Betrachter den Geist von Dingen und Menschen spüren, weniger deren materielle Oberfläche. C.: Das stimmt, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es Drogenkunst ist, was ich mache. Okay, ich war lange heroinabhängig und habe auch sonst jede Droge genommen, die es gibt. Diese Drogenerfahrungen sind zwar Teil meines Lebens geworden, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich Drogenkunst mache. Ich meinte weniger, dass ihre Bilder der Psychedelic Art der Sechziger ähneln. Ihre Darstellungsweise erinnert eher indirekt an die Wahrnehmung, die man durch psychedelische Drogen hat: alles, was man sieht, wirkt beseelt. C.: Da ist was dran, aber trotzdem hat das, was Sie meinen, eher mit dem irisch geprägten Katholizismus zu tun, mit dem ich aufwuchs, und mit seinem Anteil von heidnisch-keltischen Elementen. Es gibt im Katholizismus all diese Ikonen, die Verehrung des heiligen Geistes. Meine Bilder sind im Grunde allesamt Ikonen. Aber das ist für mich der künstliche Teil des Katholizismus. Damit kann ich nichts anfangen. Ich wurde aufgezogen, in die Kirche zu gehen, aber ich habe das Vertrauen an die Rhetorik und die Institution Kirche verloren. Sie ist doch voll von Heuchelei. Ich versuche nur mein Leben im Einklang mit einem bestimmten Glauben, der mir beigebracht wurde, zu leben. Ich lebe mit meiner Vorstellung von Katholizismus. Das Ritual, die Dramatik – das spricht mich an. Das versuche ich zu nutzen, ohne mich davon manipulieren zu lassen. Es gibt da dieses Zitat von ihnen… darüber, dass Sie an einem Friedhof aufwuchsen, dessen Aura Sie mit Angst erfüllte. C.: Ja, ich kletterte als Kind auf die Friedhofsmauer, setzte einen Fuß auf den Boden und rannte dann vor Angst davon. Aber ich kam wieder und wagte es, beide Füße auf das Gelände zu setzen ... am Ende wurde der Friedhof zu meinem Spielplatz. Inwiefern ist Ihre Kunst eine Methode, sich mit all den kleinen, angsteinflößenden Dingen des Alltags auseinanderzusetzen? C.: Das ist ohne Zweifel ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Sie gibt mir die Möglichkeit, meine Ängste und Sehnsüchte unter Kontrolle zu bringen und sie auf ein begrenztes Objekt zu übertragen, auf dem magische Symbole stehen, die dich vor ihnen schützen. Es ist, als würde man seine Ängste unter einer Lupe betrachten können. Das nimmt ihnen die Bedrohlichkeit und hält mich davon ab, mich zu zerstören. Bei ihrer Performance in New York haben sie selber Angst und Schrecken verbreitet und Leuten im Publikum eine Waffe an den Kopf gehalten. C.: Ich musste irgendwie den Schmerz, der mich beschäftigte, rüberbringen. Das konnte ich nicht machen, indem ich einen Blues-Song singe. Für mich gab es damals nur diesen Weg: das Publikum mit einem Gewehr zu bedrohen. War die Waffe geladen? C.: Ja, aber mit Platzpatronen. Aber als ich ins Publikum feuerte, wussten das die Leute nicht und rannten davon. Was fühlt man in solchen Momenten? C.: Ich fühlte mich etwas besser. Ich hatte etwas von dieser Wut raus gebracht. Ich weiß nicht, ich hatte so eine Art Frieden gefunden. Sie hatten nie wieder das Bedürfnis, vor Publikum mit Waffen herumzufuchteln? C.: Nein, ich habe nie wieder ein Gewehr auf mein Publikum gerichtet. Warum spüren Sie den Schmerz nicht mehr? Haben Malen und Performances am Ende auch als eine Art Therapie funktioniert? C.: Ja, die Kunst spielte eine Rolle, aber auch, dass ich älter und reifer geworden bin. Und natürlich die Liebe einer guten Frau. Die Kombination dieser Dinge hat mir geholfen.

01.01.2008

Empfohlene Artikel

|

|||||||||||||

Kommentar

Der Artikel ist bisher nicht kommentiert wordenNeuen Kommentar einfügen